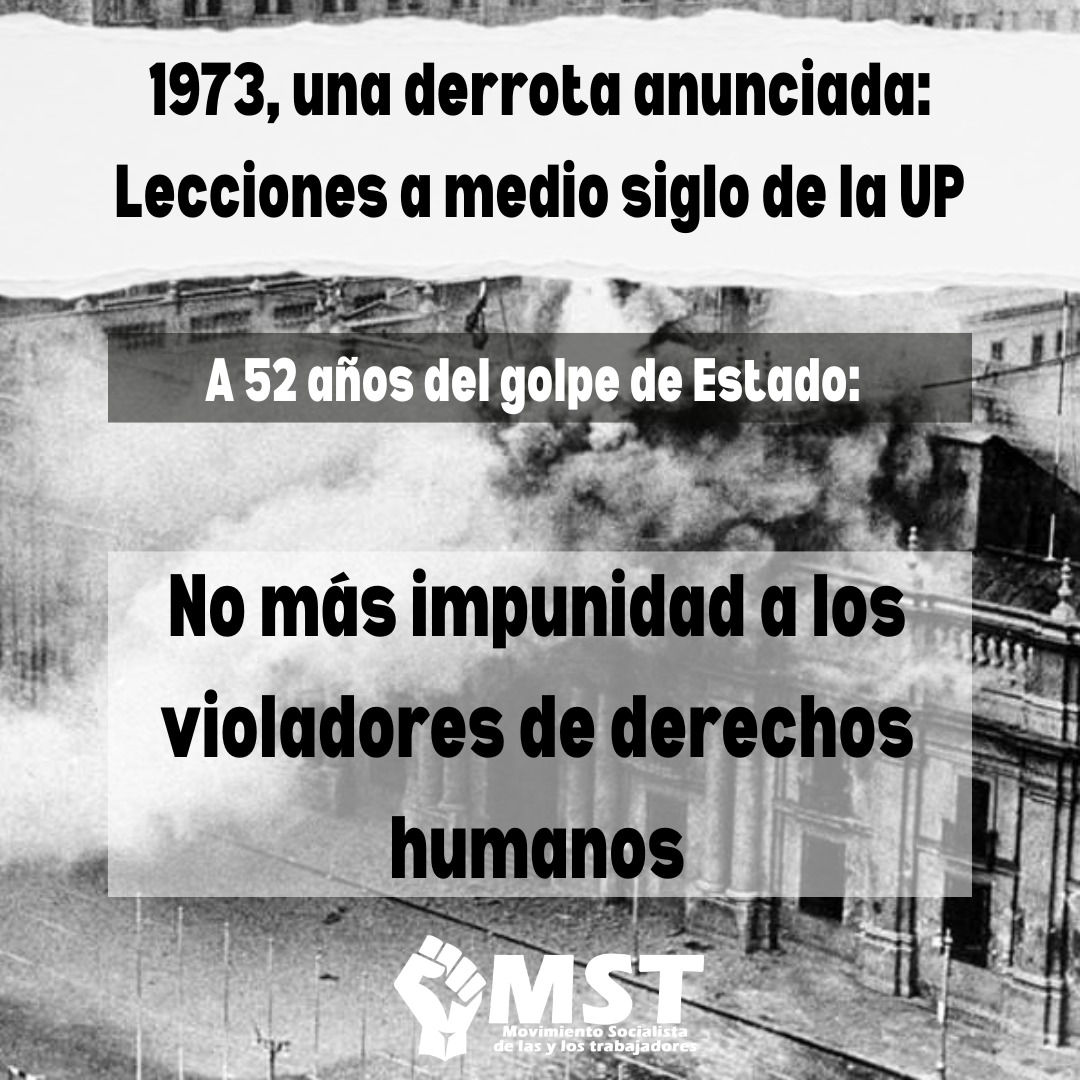

Han pasado más de cincuenta años desde el 11 de septiembre de 1973. Para algunos, la fecha es un recuerdo que habría que “superar” en nombre de la reconciliación. Para nosotros, en cambio, es una herida abierta y, sobre todo, una lección histórica que no podemos olvidar. No se trata de nostalgia ni de rendir culto a figuras del pasado, sino de entender cómo y por qué fue derrotado el proceso de la Unidad Popular (UP), porque sus lecciones siguen siendo vitales hoy. Más aún cuando, a más de tres décadas del fin de la dictadura, sigue vigente el régimen que militares y civiles impusieron con sangre y fuego, y que todos los gobiernos posteriores —desde la Concertación hasta el Frente Amplio y el PC— se han dedicado a administrar y proteger.

La victoria de la UP, el boicot patronal y la respuesta obrera

El 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende y la UP triunfaron en las elecciones presidenciales. Pero ese triunfo fue resultado de un proceso más largo y profundo. En todo el mundo se vivía un ciclo de ascenso revolucionario: la Revolución Cubana, el Mayo Francés, la resistencia vietnamita y un largo ciclo de rebeliones populares. Chile no fue la excepción: el pueblo y la clase trabajadora acumulaban décadas de organización sindical, política y territorial. La victoria electoral de la UP no cayó del cielo: fue la expresión distorsionada de ese ascenso revolucionario.

El imperialismo y la burguesía chilena reaccionaron de inmediato. En septiembre de 1970, Richard Nixon ordenó a la CIA impedir que Allende asumiera. Cuando no lo lograron, desplegaron el Plan FUBELT: desestabilización económica, boicot empresarial y financiamiento de la oposición política y militar. Paros patronales, desabastecimiento inducido, atentados y la conspiración de los altos mandos del Ejército formaron parte de ese plan.

En octubre del 72 la burguesía llama a un paro nacional. Pero frente a esa surgieron los cordones industriales. Ante el paro patronal, miles de trabajadores se organizaron por fuera del propio gobierno y la UP, para mantener la producción, garantizar el abastecimiento y coordinar la defensa de los barrios obreros. Los cordones no eran simples comités de fábrica: eran organismos embrionarios de doble poder, que mostraban en la práctica que la clase obrera podía hacer funcionar la economía sin los empresarios. Incluso desbordaban al propio gobierno, lo que generó choques con sectores de la izquierda reformista que, en lugar de impulsarlos, los acusaban de “ultras” para subordinarlos al programa de la UP. Allí estaba la semilla de un poder alternativo, de un Estado de los trabajadores en gestación.

El Estado y la política de desarme

Sin embargo, la política de la UP no fue apoyarse en esos organismos de masas para desarrollar un poder obrero. Por el contrario, el gobierno insistió en respetar las instituciones del Estado, confiando en que la supuesta neutralidad de las Fuerzas Armadas. Mientras la derecha conspiraba abiertamente, la propia UP impulsó y aprobó en el Congreso la Ley de Control de Armas que, bajo el pretexto de “ordenar la situación”, terminó siendo utilizada para allanar poblaciones, fábricas y sedes sindicales. En los meses previos al golpe, esta ley fue aplicada con especial intensidad, dejando a los trabajadores indefensos mientras los golpistas acumulaban arsenales con total impunidad.

Este hecho demuestra lo que la teoría marxista siempre sostuvo: el Estado no es un árbitro neutral por encima de las clases, sino un aparato al servicio de la clase dominante. La UP, en lugar de preparar a la clase obrera para destruir ese aparato y reemplazarlo por sus propios órganos de poder, buscó integrarse a él. El resultado fue que, llegado el momento decisivo, ese mismo Estado se volvió contra el pueblo y los trabajadores con toda su violencia.

El golpe y la derrota

El 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas, apoyadas por la burguesía, la DC y el imperialismo ejecutaron el golpe. La Moneda fue bombardeada, Allende cayó muerto, y se desató una represión brutal que costó la vida, la libertad y el exilio a miles de luchadores, con la tortura aplicada de manera sistemática como método de terror. No se trató solo de una tragedia humana: el golpe significó la destrucción física y política de la movilización obrera y popular que había comenzado a cuestionar el orden imperante. Los cordones industriales y las formas embrionarias de doble poder fueron arrasados, mostrando que lo que estaba en juego no era una reforma más, sino la posibilidad real de que la clase trabajadora avanzara hacia la toma del poder.

El golpe no fue una sorpresa. Sectores de la propia izquierda, así como marinos de Talcahuano, habían denunciado los preparativos golpistas con anticipación. Incluso después del “Tanquetazo” de junio del 73 —un ensayo general del golpe—, la respuesta del gobierno fue redoblar su confianza en la “institucionalidad democrática” y en las Fuerzas Armadas, en lugar de impulsar la organización independiente de los trabajadores. Esa política de conciliación terminó dejando a la clase obrera desarmada frente a la ofensiva reaccionaria. Desde nuestra corriente, advertimos en su momento que la política de conciliación de la UP llevaría inevitablemente al golpe. Como Moreno planteaba en su folleto Chile: dos métodos frente a la revolución (1972), “cuando la clase obrera no toma el poder, lo hace inevitablemente la contrarrevolución”. Moreno sostenía que solo un programa revolucionario, basado en la independencia de clase y en la construcción de organismos de poder obrero, podía enfrentar la ofensiva burguesa. No se trataba de “predecir el futuro”, sino de aplicar una conclusión política: cuando una clase se subleva, o avanza hasta el final, o es derrotada.

El régimen impuesto y su continuidad

La dictadura de Pinochet no solo fue una masacre. Fue también la imposición de un nuevo régimen político y de un modelo económico neoliberal diseñado para garantizar la acumulación capitalista mediante la superexplotación de los trabajadores. La Constitución de 1980, el sistema de AFP, la privatización de la salud, la educación y los recursos naturales se convirtieron en sus pilares. Chile pasó a ser el laboratorio del neoliberalismo mundial, un experimento seguido de cerca y luego replicado por Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos. El golpe chileno se inscribió así en una estrategia imperialista más amplia, que buscaba superar su crisis profundizando la explotación de los trabajadores y que no conocía límites, ni morales ni humanos, para alcanzar sus objetivos.

Tras la salida pactada de la dictadura, la Concertación asumió el gobierno prometiendo “recuperar la democracia”, pero en la práctica se dedicó a administrar el régimen heredado. Ninguno de los elementos centrales del modelo pinochetista fue tocado. Incluso el primer proceso constituyente, impulsado por la izquierda institucional tras la rebelión de 2019, terminó siendo un fracaso controlado: se ofreció un cambio que en ningún caso rompía con el régimen, y que reforzaba el statu quo.

Hoy, el Frente Amplio y el Partido Comunista repiten el mismo camino. Pactan con la derecha y con la ex-Concertación, reivindican la “democracia de los 30 años” y gobiernan para la gobernabilidad del capitalismo. La lección de la UP está más vigente que nunca: la “vía institucional” no conduce al socialismo, sino a la derrota.

Lecciones para hoy

La historia de la Unidad Popular enseña que los trabajadores no pueden confiar en el Estado burgués ni en las instituciones heredadas de la dictadura. Enseña que la clase obrera es capaz de organizar y sostener la economía con sus propias manos, como lo demostraron los cordones industriales. Y enseña, sobre todo, que la conciliación con la burguesía lleva a la desmovilización y abre las puertas a la reacción.

Por eso, recordar la UP no es un acto de melancolía, sino un compromiso militante: aprender de sus errores para no repetirlos. Contra el régimen heredado de la dictadura, contra los gobiernos que lo administran, y contra el capitalismo que sigue saqueando y oprimiendo a las mayorías, la única salida real es la construcción de un poder obrero y popular que no se subordine a la institucionalidad burguesa, sino que la reemplace por una democracia de los trabajadores. A 50 años del golpe, el mejor homenaje a quienes lucharon y cayeron es retomar sus banderas, pero esta vez hasta el final.

Jose.